~連載(8)~ 考証 革新都政12年 革新都政がきり拓いたもの(4)―― 権利としての社会福祉

2015年5月15日

革新都政の四年間は「権利としての社会福祉」に向かってふみ出された第一歩だった。(都政 1971No4)

当時、日本は、「神武景気」にはじまる高度経済成長期のただなかにあり、なかでも東京は、東京オリンピックによる都市改造と産業・経済の東京集中にわき立っていました。同時に、その光の陰では、格差のひろがりとあたらしい貧困が顕在化し、とりわけ、高齢者や障害者、働く女性などに、しわ寄せが集中的に現われることになりました。

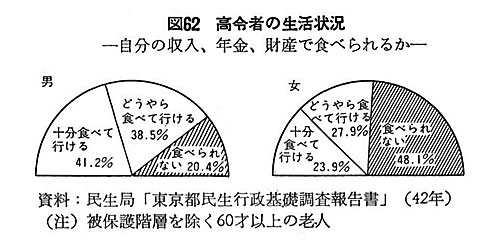

例えば、高齢者では60歳以上の「老人」の生活保護受給率が一般都民の3倍に達し、「自分の収入、年金、財産で食べて行かれないとする人」が「老人」人口の「3分の1」(東京を考える 都政白書’69、以下白書)を占めるにいたっていました。高齢者は、「働く場がない、蓄積がない、保障がない」(白書)という、まさに、ないないづくしの状況に追いこまれていたのです。

障害者の生活も深刻で、就労の場はきわめて限られ、くわえて、東京都が「心身障害者に対して積極的な姿勢を示さなかった」もとで入所施設が圧倒的に不足。心身障害者の「療育」は、「多くが家族負担によって処理」(白書)されざるを得なかったのです。

経済的理由で働く女性にも矛盾が集中しました。「賃金が低くて生活は楽でない」「一般の生活様式が向上していくのになかなか追いつけないという新しい貧乏」(白書)が押しつけられるとともに、「働く母親」の場合は、就労の基礎的条件となるべき保育の場が保障されず、公私立の保育所に入所できた乳幼児は全体の四割余。おおくの母親が就労をあきらめるか条件の悪い無認可の保育所に子どもを預けざるを得ませんでした。

民生費はわずか3・8%

こうしたことがまかり通った背景には、当時の日本の福祉が、明治憲法下で制定された、家族や親族・近隣による扶養や相互扶助を前提に、これに頼ることができない「無告の窮民」=身寄りのない極貧者、老衰者、廃疾者、孤児などのみを対象とした「恤救規則」(1872年)の流れのなかにおかれ、戦後、新憲法が制定され、「生存権」「幸福追求権」などの諸権利が定められたにもかかわらず、国も東京都もこの立場に立つことを拒んでいたからにほかなりません。

当時、日本の国内総生産(GDP)は、戦後の生産力が戦前の最高時をうわまわり高度成長のスタートとなった1955年から革新都政が誕生するまでの12年間だけでも実質GDPで2・9倍、名目GDPで5・3倍にも拡大、その翌年の1986年には世界第2位に到達するにいたったにもかかわらず、社会福祉は先進欧米諸国とくらべておおきく立ち遅れた水準にとどめられていたのです。

都政でも、革新都政前の東都政時代には、都予算の25%が公共事業費に投じられる一方、福祉・医療の民生費はわずか3・8%におさえられていたのです。

「救貧対策」からの脱却

また、当時の法学の世界においては、「公共施策は国の恩恵による給付行政で、市民の『権利』でなく、国の施策の『反射的利益』である」(松下圭一氏・21世紀の都市自治への教訓)という考えが支配的でした。

これに対して、革新都政は「東京には権力と富が集中するが、その裏側には貧困と不幸が進行する」ととらえ、「自民党政府の高度成長政策に見捨てられた、いわゆる『社会的弱者』の生活を守ることを、革新都政の存在をかけた事業と考え」(美濃部都知事)ることで、国の妨害をはねのけ、全国に先駆けて、老人医療費無料化や無認可保育所への助成、児童手当や心身障害者扶養年金制度などを創設。「権利としての社会保障」の実現に邁進したのです。

|